我们的创业项目 Funes 在干嘛、以及怎么融到资的?

非常感激这些参与 Funes 的朋友们

早起看到新闻,说田纳西州有个核电站冷却塔被炸了。我看封面感觉眼熟,点进去发现是去年拍过的。那是一个阴雨天的早晨,我和重轻从纳什维尔开了一个小时多小时车来到这。路上除了鹿和野鸡什么也没有,直到我们把车停在门口,突然被一群大汉围住——因为这旁边是个私人监狱,正门正对着核电站。我们从一进来就被这群大哥盯上了,给他们无聊的清晨增加了一抹亮色。

已经永远消失的冷却塔

和许多北美刻板印象的故事一样,大哥看到俩亚裔,如释重负。叮嘱了我们一句别飞飞机拍无所谓之后就被下一个警报吸引走了。所以这座废弃核电站和冷却塔是少数我们只拍照没建模的建筑。不过其实让飞建模也够呛,实在是太大了,小飞机遥控距离根本不够。

不过再也不可能有它的模型了。庞大、甚至有种崇高感的体量,并不能阻止它和我家旁边的平房一样走向最终坍塌的命运。监狱里的犯人和保安大哥应该看了一场好戏。

人类无法获得永恒,但我们总想对抗时间。这就是 Funes 存在的理由,也是为什么我们把精力投入在 Funes 上。

0. 什么是 Funes?

好像从来没有在这特别正经的和大家介绍过 Funes。所以在讲解我们的融资故事之前,先说一下什么是 Funes。

2012 年,极端分子攻占廷巴克图,破坏历史遗迹。2014 年,香格里拉遭遇大火。同年,古城阿勒颇在叙利亚战争中沦为战场,遭受严重破坏。不远处,巴尔米拉遗址,2015 年被伊斯兰国夷为平地。2019 年,巴黎圣母院遭大火肆虐。近年来,国际动荡和气候灾害日益加剧,使世界文化遗产更显脆弱和濒危。世界上的每一个角落,每一天都可能是最后一天。我们的物质世界,亟需通过数字化来保存和记录。

可话虽如此,一个国家的地标建筑、一间家乡世代传承的房子、你每天都会路过的大楼......这些建筑的物理实体,本身也是信息、是知识的载体。但是我们对它们的了解,恐怕远比你想象的更少。大到建筑、古迹、废墟,小到文物、玩具、工艺品......这些造物是人在地球上的痕迹与见证,它们几乎从未被大规模地、出于收集、保护和展示等通用目的地数字化,并上传到互联网供人浏览和使用。

这就是为什么我们创立了 Funes。

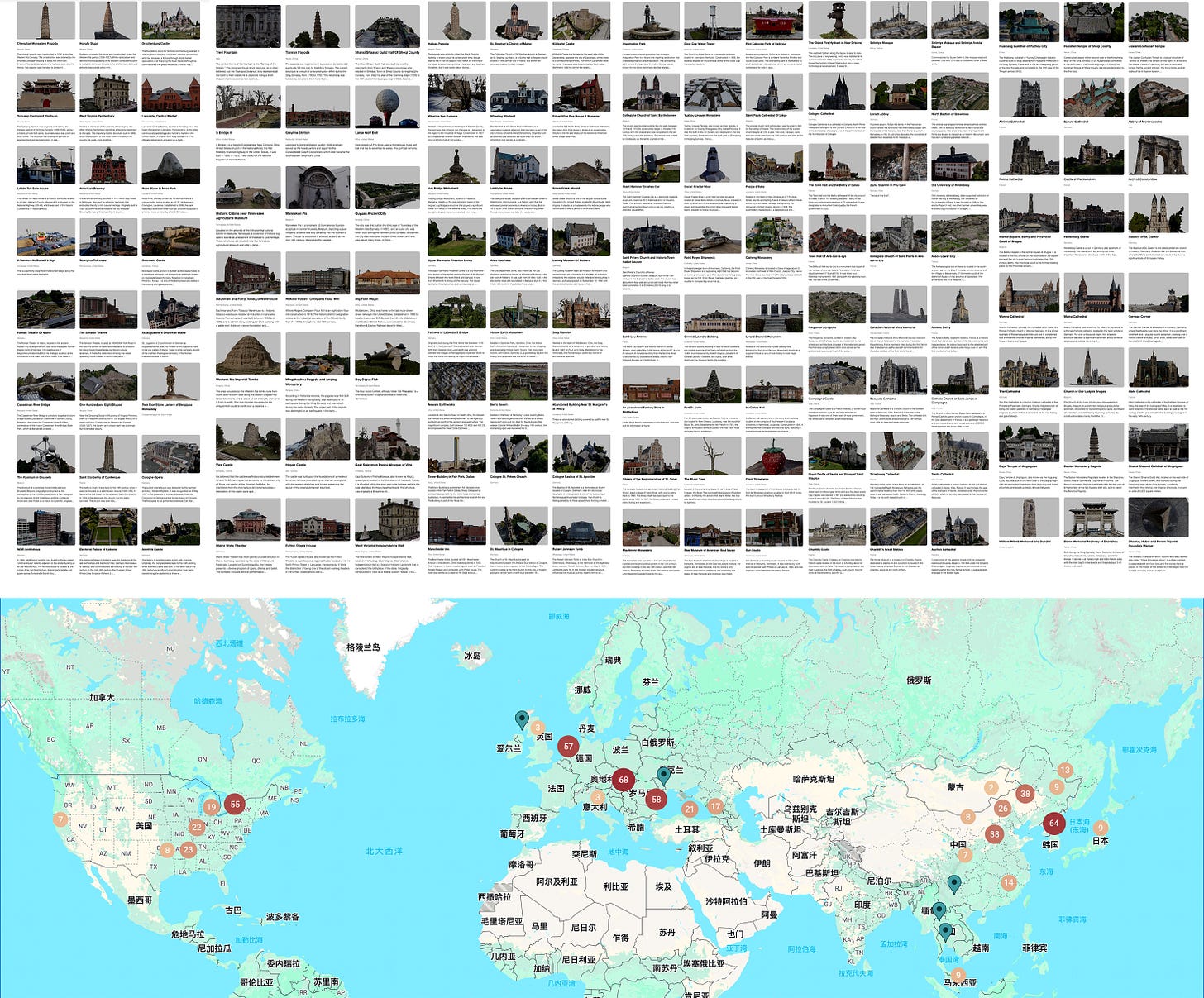

一些 Funes 已经上线的模型和基于模型的地图

Funes 像是一个物理世界的 Github。我们和全球的用户一起,建模并存储一切人类的建筑与结构。Funes 的数据库现已收录超过 1,000 座人类建筑物与构筑物的模型(尚未全部上线)。这些模型跨越各大洲,时间跨度超过 4,000 年,且数量仍在快速增长。

我们不敢打包票,但至少在已知的范围内 Funes 是全球最大的建筑三维资料库——而且是开放的。

现在 Funes 平均每天新增 5 至 10 个模型,一些来自我们团队的直接采集,其他则源自全球各地——从新加坡到摩尔多瓦——贡献者所提交的数据。这些模型共同构成了一个前所未有的数字资源库,为计算机视觉与图形学研究者、影视与游戏创作者提供了丰富的研究素材。同时,它们也为遗产保护、建筑史、考古学及其他相关领域开辟了以往难以实现的全新研究方向。

当模型足够多时,很多原本无法想象的事情会自然涌现出来。比如跨地域、跨文化的实景可视化对比。借助这些模型,历史学家可追溯文化理念的传播路径,研究不同文化如何通过建筑环境回应自然条件与社会挑战。一位古代贸易研究者如今可同时「站在」中国西北的关隘和安纳托利亚的客栈遗址前,细致比对石雕技艺与建筑构造。学者还可借助我们的大地图功能,「连点成线、连线成面」,洞察跨地域、跨时代的发展趋势。

Funes 的每个三维模型均附带坐标与现代地址,并与三维地形数据相关联。因此,数据库也成为地理信息系统(GIS)分析与空间人文研究的强有力工具,协助城市规划研究者分析不同地貌中的聚落形态与建筑分布。尤其对于大遗址模型,考古学家可借此关联遗址位置与地理特征、古代交通路线及早期城市规划,考察气候与地形对建筑发展的影响,甚至绘制建筑风格跨区域传播的图景。这些高精度地理空间数据也可用于遗产旅游的规划与开发。

对于专业用户,Funes 特别推出了一系列有助于研究的功能:

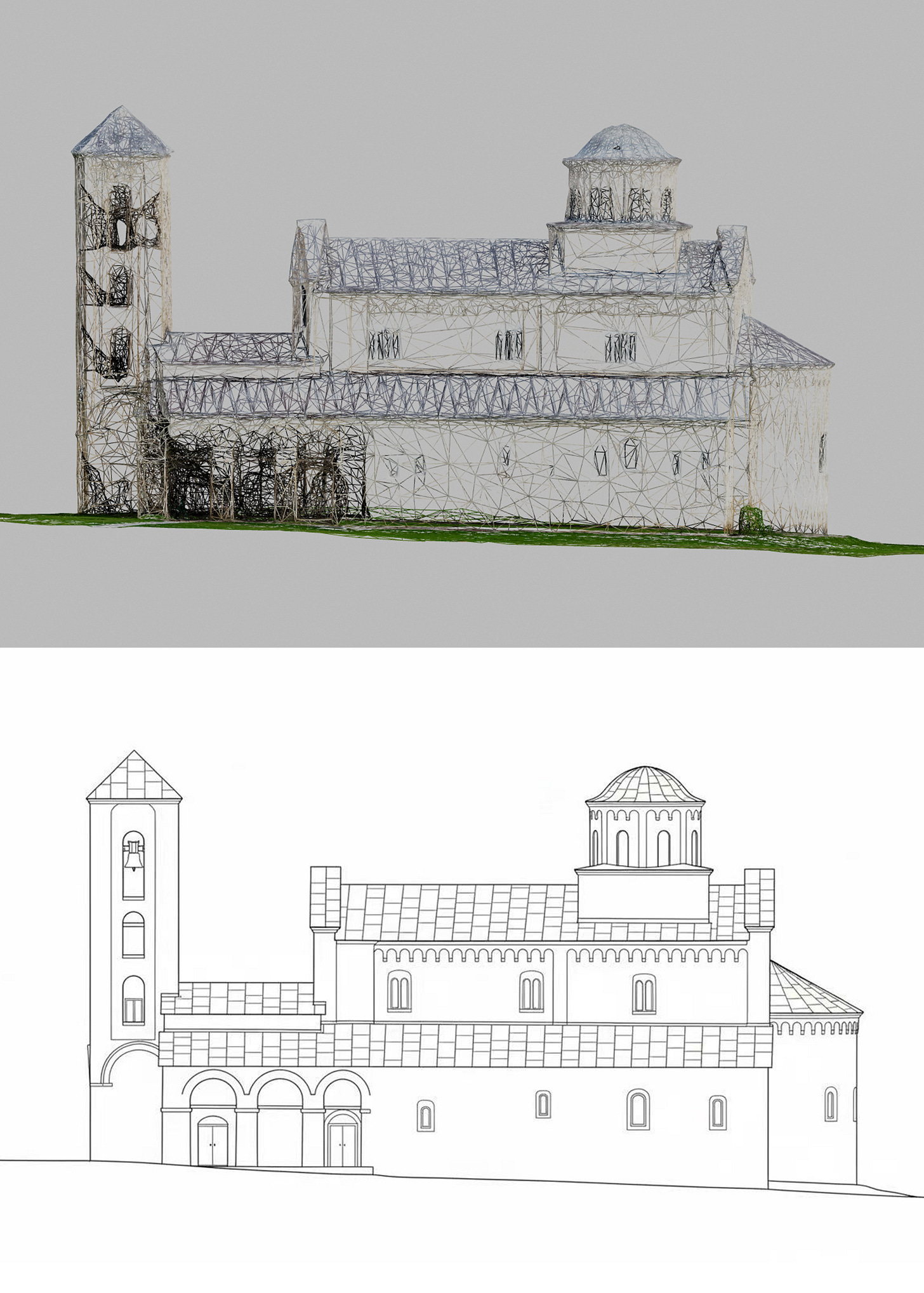

「线框模式」(wireframe mode),使工程师可穿透表面材质,查看模型三角网格的结构细节,遗产保护人员则能藉此深入分析建筑的内部构造。

线框与测绘线图模式,Sopoćani Monastery

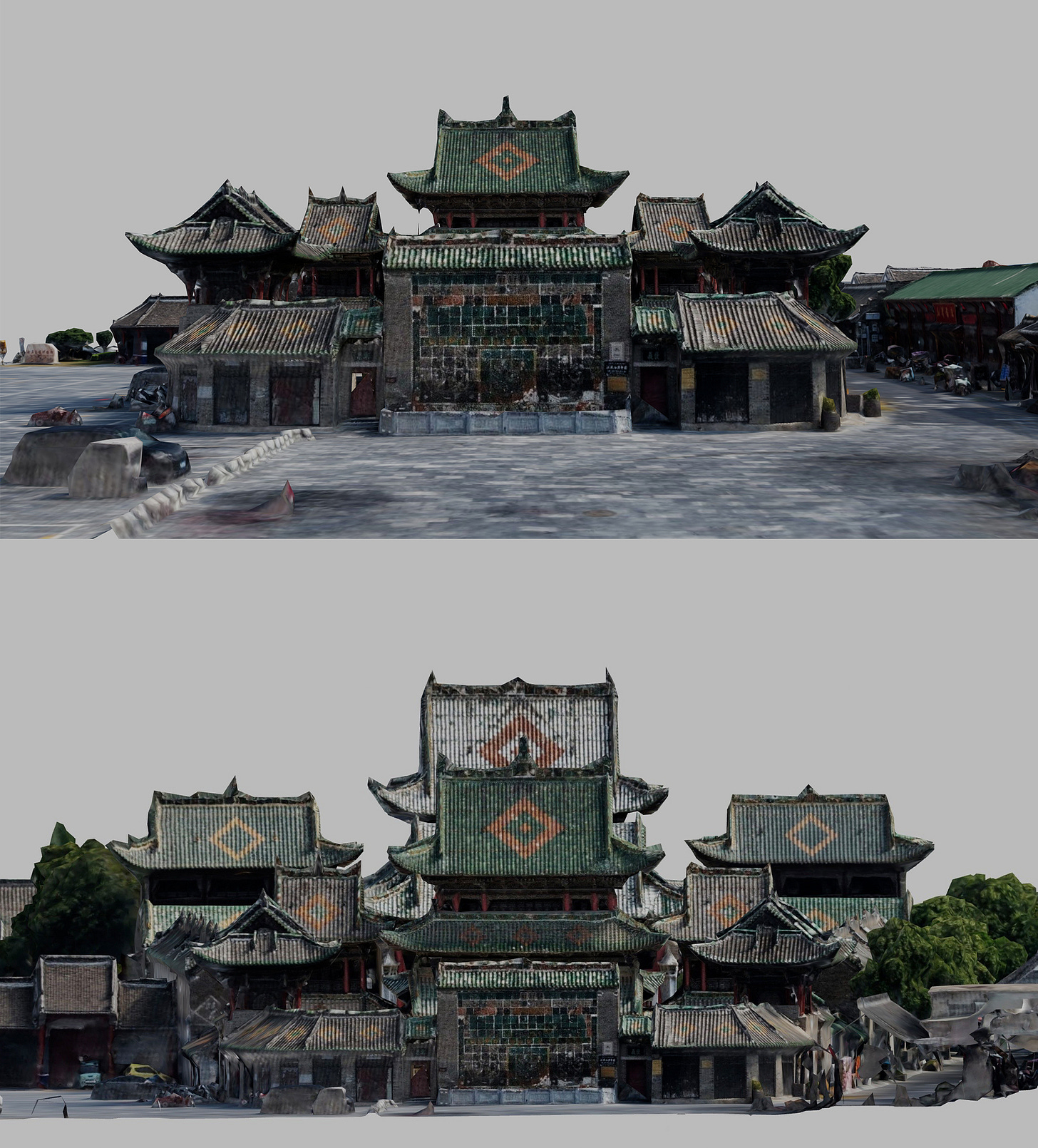

与一般在线模型库不同,Funes 还提供专业的「正交浏览」(orthographic view)功能。「正交」源于画法几何,该模式通过专业测量渲染消除透视中的「近大远小」效应。例如,一座高塔或大教堂,在普通照片中顶部往往显得比底部更小,而「正交浏览」则完全避免这类变形,从而更准确地比较大尺度建筑的比例——无论是科隆大教堂,还是唐代古塔,皆可以梁思成式测绘图的精确度呈现,彻底消除透视变形与镜头畸变,极大有助于考古学家理解建筑比例。

上下分别是在同一个视角下标准视角和正交视角的区别,河南社旗山陕会馆

基于「正交浏览」,Funes 依托大量测绘图训练与模型三维结构优化在全球率先实现「测绘线图模式」(survey line-drawing mode),可自动生成考古级别的建筑图纸,包括平面、立面、剖面、总平面、轴测图和正射影像等,其质量符合美国历史建筑调查(HABS)标准,满足学术出版与比较研究的需要。该模式亦采用联合国教科文组织(UNESCO)通用的遗产调查存档格式,有效支持国际文物保护与「申遗」合作。

韩国千年古刹俗离山法住寺捌相殿的测绘线图与模型叠加,该殿为韩国第五十五号国宝

得益于优化的摄影测量算法,Funes 模型中每一处尺度结构与几何关系皆可测量与计算。包豪斯学派、新陈代谢派、粗野主义建筑中的数学结构与模数设计,均可通过测量工具进行精确提取,辅助研究者探索其中的空间哲学如东亚传统建筑的檐口曲线或希腊神庙柱式比例的复杂曲线结构;也可在三维空间中以极高精度进行测算。

这些专业模式,为研究人员提供了以往只能依靠昂贵实地测绘才能获取的工具。

接下来很快 Funes 将支持 360 度全景浏览,不仅覆盖建筑外观,还可深入内部,提供完整的空间体验。研究者可「走进」13 世纪的哥特教堂,仰望高耸拱顶,观察彩窗投在石柱上的光影;也可步入一座中国古院,体验天井、回廊与假山所营造的移步换景。完整的内部全景记录可协助修复工程师确定每根梁的位置、每幅壁画的空间关系,仿佛一座文化遗产的数字化「诺亚方舟」。

全景照片来自 St. Stephan’s Church of Mainz,其中整个教堂蓝色彩绘玻璃的作者是夏加尔。

每个建筑模型的介绍文档也是重要的一环。目前我们正在通过自研的 AI 管线,让机器同时理解专家描述、学术资料和三维模型的视觉特征,从而生成准确而易懂的百科全书式介绍。我们正在逐步推出实时 AI 解说与交互浏览功能。这一实验性教育工具使用户可自由浏览、旋转、缩放建筑,AI 则即时解说所见细节的结构与历史背景,实现视觉与文本信息的深度融合。目前已经有 Demo 上线,可以在塞利米耶清真寺 Selimiye Mosque 的页面查看效果。

Funes 希望即使建筑实体受损,文明的空间记忆仍可完整存续。

建筑是人类不同文明、不同时期、不同人智慧的实体结晶,它应该被全人类所共享;而不是在孤寂的角落中,走向必然的命运。很多时候,建筑物被认为毫无价值或阻碍了城市发展,并被不经意地拆除。几十年后,有人发现了这些建筑不可思议的重要性,但只能通过档案或照片来了解,而此时要挽回破坏已经为时已晚。现代人欣赏周围一切的能力是值得怀疑的;我们周围的所有空间都蕴含着难以想象的意义,只要能够真正深入研究并关注它们所传递的信息。

通过降低建模门槛,开放更多的数据,Funes 正推动文化遗产的真正民主化:一个来自内陆山区的孩子,如今也可与美国东海岸大学生一样,细细观摩世界著名建筑的细节。模型访问的开放与模型采集的多元并行不悖:无论是考古队的高精度扫描,还是当地居民用手机拍摄的照片,每一份贡献均被收录于档案之中。这意味着,文化遗产记录不再是少数专家的特权,而成为全人类共同参与的事业。

一个特定地方的价值本来就是不可估量的。它的重要性永远无法仅从社会角度来衡量。我们第一次约会的地点,我们与宠物散步的草地,我们曾经称之为家但如今不复存在的房间,我们对已不在身边的亲人怀有美好回忆的餐厅,我们开始职业生涯的办公室,以及我们最后坐过的教室——这些地方可能不会引起历史学家的兴趣,但它们对我们所有人来说都具有巨大的价值,因为它们通过经历、感受和记忆定义了我们人类的存在。因此,保护这些看似无关紧要的空间同样至关重要。

七台河的筒子楼,这样的居民楼是我童年的回忆,也是无数人的。

Funes 的终极理想是将网络领域与物理世界连接起来,不仅仅是这些经过精心研究、策划、具有纪念意义的「重要空间」,而是我们每个人的空间,我们平凡而又亲密的生活中的每一个瞬间。

1. 关于 Funes 的融资

开始做 Funes 之后,有三个问题几乎每次见人都会被提到:

1. 怎么建模?欢迎点此查看。

2. 怎么挣钱?

3. 谁投的?

这三个问题有严格的先后关系。第二个问题下次我单独写文章讲,这次主要聊第三个:这轮是谁投资人我们的?怎么谈的?因为融资本身是个漫长、紧张和会让创始人坏肚子的工作,写起来其实不太有趣。所以为了可读性,我就以几个关键的片段为主。

我感觉在当前这个市场环境里,主要存在两种早期项目:创始人还没开始,投资人就锁定了;或者拿不到钱。像几年前一样,通过一个 4-6 个月周期努力融资并获得成功的公司,实在是不多,属于统计上的异常值。去年六月我们准备融资时,就有了这个心理预期:我们最快 12 月份能拿到钱就不错了。所以大家最好能在尽量少花钱的情况下多建模、多拿数据和成果。

有些人认为融资是一个瞬间,有人想投资你,你拿了钱,就结束了。但实际上融资是一个过程,从彼此接触、正式上会、讨论协议、打款......是需要时间的。所以这意味着创始人不是说「我要憋个大的」,然后疯狂努力几个月,拿一个特别好的数据去见人。完全不是这样。因为融资是个过程,所以创始人必须在这个过程中一直让公司往上走,以让投资人确认他没看错。

这样我的生活基本上变成了两部分:出门建模然后给用户做分享、出门见投资人。这两个事儿没办法一起做,因为投资人在的地方经常禁飞。

决定做 Funes 后我去厦门见刘锋老师,他当时对我就一个叮嘱:尽快多见人,因为市场随时可能不好。他打消了我先做点准备再去见投资人的念头,而是督促我越早聊、越早知道投资人怎么想的比较好。正好那段在上海和香港跑,HG 的 KK 和 Walter 的人脉颇为丰富,帮我介绍了最早一批聊的投资人,还帮我分析 Pitch 该怎么讲。就这样,融资算是启动了。

不得不说,刘老师的预判非常准确。时间一晃到了九月份,我已经积累了快四个月被投资人拒绝的经验。这倒没什么,因为被拒绝本质上是另外一人和你看待自己公司的角度不同,有时候这件事对创始人是有帮助的。题外话,很可惜大部分投资人都问不出能让创始人眼前一亮的问题。偶尔遇到一个,我会非常非常感激对方。这轮融资第一个对我帮助非常大的瞬间是在硅谷。当时因为疫情已经三年没去硅谷了,超哥帮我介绍了一批硅谷的朋友。其中一位美国投资人在拒绝我后,为我分析了一小时现在在硅谷融资的挑战和难点。要是没有他,我估计会浪费很多时间。

一.

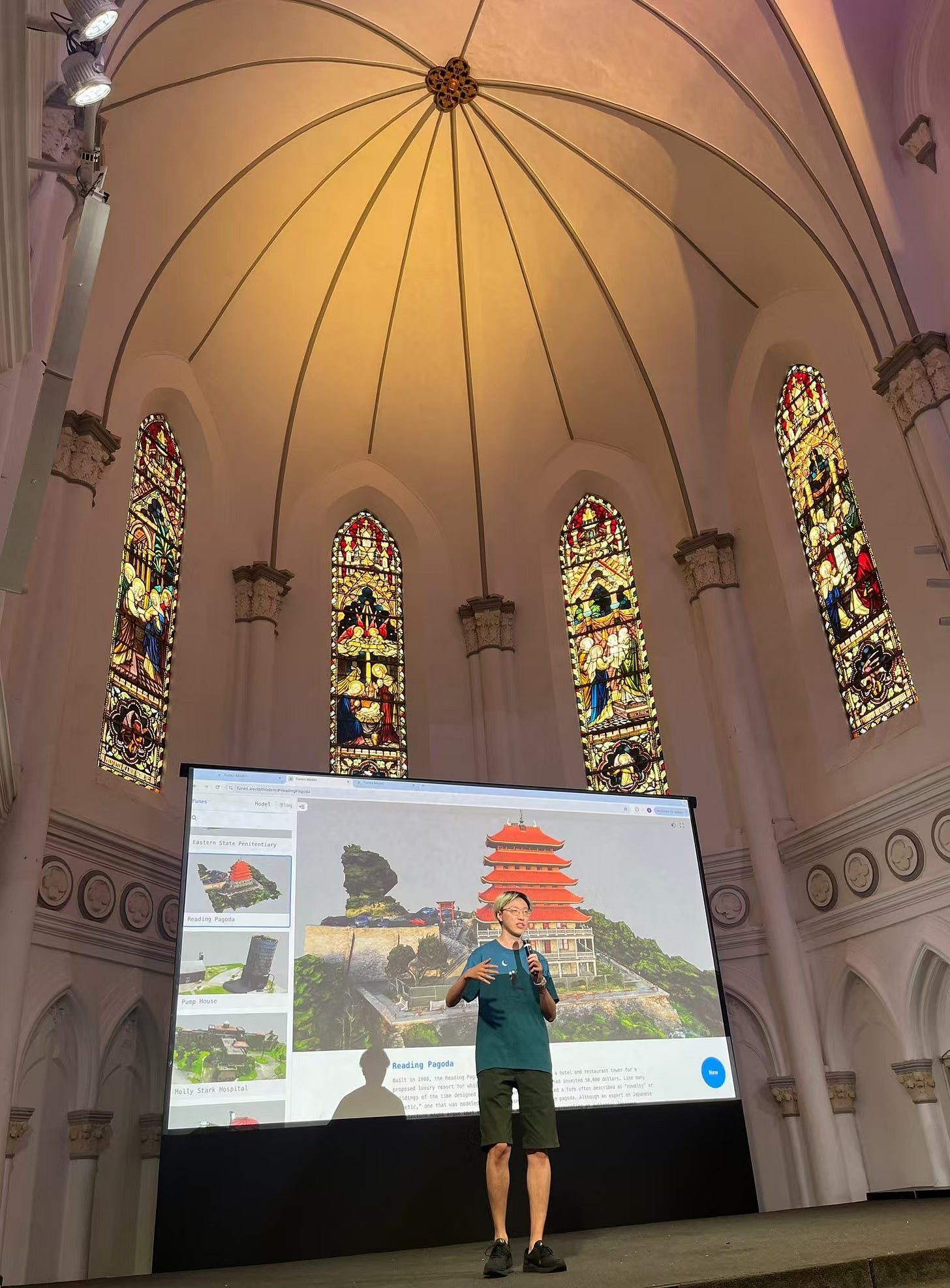

到了九月份后,因为活动比较多我就来了新加坡。实在是太热了,感觉自己在过一个永无止境的夏天。某个下午我正在给赞美礼堂(CHIJMES Hall)建模。因为 MegaETH 的活动在这,Shuyao 问我能不能在活动上展示一下 Funes,我说那就建模一下场地吧。刚弄好,当时还在 ABCDE 的 Siyuan 就给我发消息,说要不要来见一下他们的创始人杜均总。

我直觉是感觉 ABCDE 够呛能投 Funes,我走过去太远了、太热了。当时我穿的盛夏建模套装:速干衣+短裤,一身汗见人也不太好。就想说婉拒了。不过 Siyuan 给了一个我无法拒绝的理由:他说 ABCDE 的办公楼顶能看到赞美礼堂的屋顶。这实在无法拒绝,因为这地方禁飞,我拍不到屋顶。

到了之后他就直接带我去见杜总了。杜总听到我说我们像是 3D 世界的维基百科。他就和我说自己小时候特别喜欢维基百科,一个词条跳转另一个词条,假想自己会去什么地方旅游。一看能看半天。但那时候中文内容比现在更少,需要还需要自己翻译,看的半懂不懂。接着他说,Funes 的哲学很像维基百科,他完全理解为什么我们想做这件事。

然后他说:先不说投资的事儿(心里一紧),他个人直接给我们捐十万美元(心里一惊)。

接着我俩聊了很多他当年参与做 Discuz! 的事情,这部分我早晚找他录节目,就不再这写了。最后他说:Funes 也值得投资,但投资的流程比较长。所以先捐再聊投的事儿。我们拿点钱也可以多干点。走的时候他和我说,他是真的喜欢维基,但我接下来见大部分投资人最好换个对 Funes 的比喻,人人都说自己喜欢维基,但没有投资人想投维基。

听到这我以为他说先捐再投就是客套话,不过依然对这十万美元非常感激——这毕竟是 Funes 拿到的第一笔钱。结果第二天就开始推进投资的事宜了,整个流程也非常顺畅。不过现在 ABCDE 这个品牌已经停止了运作,换了新的名字。Funes 可能是 ABCDE 投资的最后一个项目。

走的时候 Siyuan 没有食言,带我去找那扇能看见赞美礼堂的窗户——确实能看见,但太小了,拍不下来😂。

这里要特别感谢下 Shuyao,帮了我们不少忙,抱拳了!MegaETH 也是特别好的项目,里面的每个人我都很喜欢(甚至想挖过来)。我们融资一开始 Siyuan 就介绍了 MegaETH 给我们,并且后来陆续认识了很多在这里的朋友,对我们帮助非常大。感觉创业能找到一群可以互相帮助的伙伴是非常重要——但也经常被忽略的,不止融资重要,谁陪你一起融资同样重要。

参加 MegaETH 的活动,那时候我还是黄毛(其实是银色掉色)

二.

在见完杜总的第二天,Dragonfly 的 GM 给我发消息:能不能在新加坡多呆一天,去见一下波哥(冯波总)?改签的钱他们可以报销。当时正在和 Mable 聊天,她说能见波哥你赶快去。而且改签后的机票比原本的便宜,携程还给退了一百多块钱。

我是在波哥家里见的他,一进门我就被吸引了:一副 Ernst Haas 的作品。

因为我这个 newsletter 的订阅者比较多,可能有朋友不太知道我都干过啥。这里解释一下,如果就看日常工作,可以认为我是个摄影师。而 Ernst Haas 是彩色摄影早期的先驱,而波哥家里那副照片,我在上课的课件里见过。原本以为是张尺幅很小的作品,没想到原作还挺大的。

所以和一般融资不一样,和波哥见面第一个问题是我问的:那副作品是 Ernst Haas 的对吧?波哥可能也没想到怎么还有人能问这个,就和我聊上了摄影。所以那天的对话是混杂着 Funes、大画幅、Polymarket、Mamiya 7、Protra 400、关于未来的兴趣、生活的意义等一系列完全八竿子打不着的话题组合而成。纵然我融资多年,也没聊过跨度这么大的对话。

GM 一直在负责 Funes 这个项目,而且也非常上心。但我们对 Dragonfly 有个特别大的挑战:我们要的钱太少了。这里解释一下,对于大基金来说,投小项目消耗的精力并不会少很多。投后还要管理。所以一般都要算一下,咱这期基金和这些人手,能管得过来多少?这样就会有一个最低限度的起投额。

而对创始人来说,拿更多钱不见得是好事儿。更多的钱要么意味着出让更多股份、要么是估值更高。坦率地说,我认为不上市的估值都是窗户纸,很多时候是为了满足创始人的虚荣心。成为一家一亿美元估值公司的 Founder 对我没有一点吸引力。我们只能按照合理的价格去融资,而又不想出让太多股份。

不过波哥没让我为难。他给了我个方案:这轮最后剩下多少,他个人都投了。

所以我先有了本轮第一个投资人,和最后一个投资人。让我赶快去见波哥的 Mable 也是一名播客主播,我和重轻第一次公开介绍 Funes 就在她的节目上。

三.

我和 Generative Ventures 的 York 一直想线下见面聊,但一直没碰上——融资的时候这种事儿占据了 80%。即使都在远程工作,投资这事儿还是希望能线下见见。后来 York 说,要不我和合伙人 Will 先见一下吧。但是同样,我俩基本上没办法碰上。最后终于,他来北京,我去上海,我们就在虹桥机场的肯德基见了一面。我拿了一个 3D 打印的塑料辽中京大明塔,就着这个塔给他讲。他能感觉这个塔应该是我带的伴手礼——但不是,因为我们没空打印更多了,我必须带着这个给所有人看。不过投资的事儿就在肯德基这么敲定了。

当时拿的是图里白色的这个大明塔,不过现在图里三个都已经送给朋友们了;左面两个是塑料 3D 打印,右边是不锈钢 3D 打印 + 抛光

后来他还介绍我认识了 BAI 的创始人 Anna。见面前我问晚点的创始人小晚认不认识 Anna,她说是个非常好聊天且健谈的人,见面确实如此。就是想说朋友如果你们看到这段,能不能来或者推荐下你们的被投企业来上我们的《蜉蝣天地》聊聊!

接着说哪个塑料塔的事儿。我从机场出来就去了 HashKey 的办公室。我和 HashKey 的 Jeffrey 是在清迈李阳的饭局上认识的。我不知道 Jeffrey 做投资,但回国后他就约我聊聊。没怎么聊项目,倒是和他们聊了很多关于辽塔的事情。所以这次来上海我也带着这个塑料版辽塔来的。所以和 HashKey 的 deal 就是在关于辽塔的讨论中进行的。

当然,本轮最快的还要属在我们投资人 Michael Jin 家里一顿饭的功夫和 Owen 敲定了一笔融资。咋说呢,融资可能确实要多吃几段饭。我们和 D11 的合作也是在迪拜一家貌似专门做游客餐的饭店谈的。

这里同时还要感谢一位朋友 Jarseed——不论是在京 A 还是线上,帮助我和几位合伙人理解了不少行业知识。

四.

不流水账了,还有一些投资人这里没提到,我先道个歉。相信不少朋友读这篇文章应该是因为看到了 YZi 投资我们的新闻。那最后就说说这件事儿。

我其实和 YZi 聊的特别早。在和杜总第一次之后没几天就见到了 YZi Labs 的 Dana。那时候还没改名,依然叫 Binance Lab。不过我见面前不是太乐观,因为 Funes 不像是 Lab 会投资的项目。不过和 Dana 聊了两个多小时后,我基本上感觉还是有戏的。Dana 对 Funes 的好奇更多在我们几个合伙人身上。我们聊了很多建模时发生的故事。当然也谈到了当时我为什么想写 Binance。

实际上如果你读到这可能能意识到,会投资你的投资人大概率在第一次见你的时候不会和你一直聊且只聊项目。有可能投你的人会对你全方位的感兴趣,至于项目本身,再融资的漫长过程中会逐渐全都聊明白。所以通过 Dana 的问题,感觉应该是可以推进的。

不过接着发生了两个事儿,一个是 Binance Lab 改名 YZi;二是 Siyuan 从 ABCDE 离开加入了 YZi。所以内部调整需要时间,而且我不太好意思推进了——Siyuan 在 ABCDE 主导投资了我们,有利益关系。也确实接下来整个融资过程中,我和 Siyuan 除了作为朋友见面,他都回避了整个过程。

倒是 Dana 后来主动找了过来,约着一起在香港聊聊。正好我、可达、重轻三个人都要来香港,就带上了我们刚做好的画册。画册是我们做 Funes 的过程中拍摄的照片。于是我们仨,和 Dana、Ella、Siyuan 还有 Nicola 坐在了咖啡店最大桌子的两边,从这本画册开始交流。

画面远处的是辽中京大明塔,Funes 拍摄上线的第一个模型

作为创始人,我很享受和优秀的投资人交流。因为好的投资人从不不急于证明自己是对的。当你见到足够多的投资人时,会意识到其中不少人只不过是想在你面前证明自己聪明而已。所以和好的投资人谈融资,不是提问-回答,而是交流。创始人也会像投资人抛出问题。我们最主要的问题就是一个:

YZi 眼中的 Funes 应该是什么?

有不少投资人都说既然 Funes 是基于拍照的建模,那有没有可能成为 3D 版本的 Instagram?这里有一个很大的逻辑断裂:一家创业公司,是应该成为创始人心里具体的模样,还是敏捷地成为「任何大公司」?很多创始人都会在这里自我欺骗,他们会说我们的公司会成为 XXX——这个 XXX 可以是任何大公司。比如说 Funes 如果说自己可以成为此次世代的 Instagram。那当我这么说时,我的意思是 Instagram 这个模式是 Funes 可以学习的,还是仅仅因为 Instagram 是一家成功的、我们能沾边的大公司,所以用这个形容?这杆秤在创始人自己心里,但对我们来说,Funes 在我们心里是有一个模样的,而成为「任何大公司」并不是目标。

对我们来说最重要的,是 Dana 认同当创始人在和投资人谈论远景展望时,平静地拒绝自己不是的东西。当时 Dana 随口举了一个例子:Github 就是这样,Founder 在做他认为的世界应该的样子,而不是抢占市场。Github 的创始人们认为代码世界的组织和流动的形式应该是特定的样子,他就要实现这个,而不是成为任何样子打赢对手实现垄断。创始人和投资人都要有所不为。

聊到这 Dana 想了一会,说:Funes 很像是 Github of Physical World。听到这,我意识到这是我听过的最好的关于 Funes 的比喻——当然我们也不是为了成为 Github 而创业的,但这确实是一个非常好的、便于理解的比喻。我现在在大部分场合都这么说了,但必须说这不是我发明的(我希望是哈哈哈)。

画册的第一张照片;这本画册只出了实体版,没有完整的在线上发过

后来 Ella 还给我发消息,说从香港离开的时候东西很多,但我们的画册她带回去了。这让我很开心,因为这些图像是我们走过来的路。

接下来就是和 CZ 聊了。我和可达是在葫芦岛的酒店里和他打的视频。我特别怕这地方网不行,来回实验了好多次。我开玩笑说这可能是这家本地酒店建成以来最重要的视频通话。

正式聊的时候,CZ 说已经和我认识几年了,知道我比较理想主义,也在认真做事儿,不是想圈钱跑路的人(感谢认可)。所以也想看看我们团队其他人。所以基本上是可达和他在聊。聊可达做过的项目、什么是建筑考古、哪些国家的古建筑更需要被保护......如果你不认识可达,那我强烈推荐你收听这期节目来感受下他的魅力。我一直感觉百年后如果历史书记住我,会是因为我给可达当过司机。说远了,CZ 和可达也相谈甚欢。接着我俩又去见了一次一姐。在见一姐之前,我才发现自己作为创始人的失误:一姐是最早关注 Funes 的人之一,应该是前十位。甚至我们公司很多人都没关注自己的号呢,一姐就关注了。可惜见面的时候我忘记问她最开始是怎么看到 Funes 的了😂。下次见面要问下。

这里多说一嘴:创始人是喜欢和其他创始人交流的,就意味着融资的时候如果对方的负责人本身自己创业过,其实我们更好聊。有很多创业的语境不用额外说。

五.

读起来感觉可能和刚开始写的相反,不是说融资挺难的吗?感觉看着也就是谈笑间的事儿啊。是,因为我不这么写就没意思。要是真严格按照流程写,那就是一片非常长且无聊的流水账。

这篇文章和我平时会写的文章不太一样,所以也不清楚是谁会读到这里。但无论如何,读到这都是缘分,而且我才可能也是和我一样的创始人在读。所以抛开这些戏剧性的细节,我想说下我们还干了什么。我写下的这些瞬间,只占了我们融资过程的 1%。剩下的都是些起来枯燥、乏味、无聊的工作。但创始人就是在干这些事儿,我们不是靠那 1% 的高光瞬间活着的,剩下的 99% 才是我们存在的意义。

我们自己在这轮融资过程中做的事情也起了很大作用。

1. Funes 的 MVP 从一个概念网页变成了现实。我们从 0 开始搭建了一整套云端建模、前端渲染的流程。并且因为建筑物的独特属性,自制了一个数据管理系统。而这一步一步,都是投资人可以看见的。我们可以保证,每个投资人下一次见我们时,产品都有进步。

2. 我们真的拍了好多模型。整个团队基本就没停下来,去能去的所有地方建模。Funes 这个项目,归根结底是个体力活。一个人为什么要在阳光下、流着汗、拍一个没人在意的建筑?其实投资人投我们,就是搞明白这件事的过程。

3. 我们有用户。我们每周会开模型的分享会,每次的分享会都比上一次更大、参与的人更多。而且很多人真的是听完分享会之后就去拍自己的建筑了。一个项目说说到底,不是靠融资活着的,是靠用户活着的。我非常非常感激这些参与 Funes 的朋友们。

4. 运气好。这里面很多关键节点不是我的努力,运气参与了其中。怎么看待努力与运气呢?我们几位合伙人都很喜欢一句话:

一个战士,在他决斗之前,他也会向上帝祈祷,祈求上帝赐予他勇气与决断,但他从来不会祈求胜利本身。

不如融资还有一些另外的代价:首先我估计短时间内不会写 Binance 系列的新文章了。因为这个系列是给媒体的供稿,有利益冲突。但如果有可能,我希望用蜉蝣天地这个自己的号采访 CZ 或者一姐。另外有段时间之前了,我专访过 HashKey 的肖风总。当时这篇专访因为种种原因没能发出来。现在因为也有合作关系,不适合发在媒体上了。但这是一期非常好的采访,我看看能不能发在自己的 newsletter 上。

书不尽言,言不尽意,Funes 这轮融资还得到了很多朋友的帮助。再次没办法一一写出来,但非常感谢各位。

汉洋走向辽上京南塔

最后,为什么叫 Funes?

建模全世界,又为何要对这件事如此执着?

因为我们很可能是最后一代完全活在物理世界中的人,随着技术的发展,赛博世界必将在人类的生活中越来越重要,比物理世界更重要。人类在物理世界那些最轰轰烈烈、最伟大的建造过程已成历史,我们这一代人也很可能是最后一代会把时间与金钱、把自己的志业、把自己的一生完全奉献给建设物理世界的人。对下一代人来说,赛博世界才是那个为之奋斗的理想国。

所以到了给这个物质、 空间的世界留下遗像的时候了。我们做的就是用石膏给这个注定僵硬而朽烂的世界做一个死亡面具。给他在化为赛博世界的一些顶点、三角面、UV、投影、管线、参数之前,留下最后一点盖棺定论。

人类一万年用土、木、石、砖、玻璃幕墙、钢筋混凝土改造地表的努力,无非一梦。现在就是梦醒时分,我们去做点梦境的笔记,留下对往日幻觉的侧写。

所以你也可以认为这个项目就是最后一个博物馆,它永远不能完工。最后所有在世界上存在过的物质、所有收藏过这些物质的博物馆、所有收藏博物馆的博物馆,都将成为这个最后博物馆的藏品和子集。

这就是为什么这个项目名叫 Funes。他来自博尔赫斯的小说 Funes the Memorious,这是一篇包罗了一切小说的小说,就像我们的计划是收藏了一切博物馆的博物馆。

在这个建造无尽、永恒甚至可能是徒劳的博物馆的过程中,会滋生出万物。

Funes 第一方建模小队在河南慈圣寺的合影,这一天接近四十度

附:

最近我们开放了标准精度模型的下载,如果你想使用我们的模型进行任何形式的再创作,点击两下鼠标即可,希望你也可以分享给我们。

既然朋友你看到这了,我感觉应该也是对 Funes 颇为感兴趣。我们希望能和独立开发者合作,一起尝试一些对模型的应用和新玩法。我们能开放非常多的数据(包括但不限于模型和照片)。

如果你对我们感兴趣,欢迎联系我 hy@funes.world 或者如果你感觉自己很适合 Funes 团队,也非常欢迎自荐!

几个月前偶然看到文章就有在默默关注,看到Funes有了不错的关注度和进展真的蛮开心的!我觉得Funes是在做一件很有趣且有意义的事情,祝未来一切顺利!

“最后,为什么叫 Funes?”这一段写得太好了。比我去年和今年看过的很多书里说的都好。可能切中这个时代的远比经典更能引发人的共鸣。 加油~